過食をやめたいのにやめられなくて、そんな自分自身を責めることを繰り返している方は少なくありません。

過食をやめたいという心の叫びは、自分を責めることから解放されたいという強い気持ちでもあるのかもしれません。

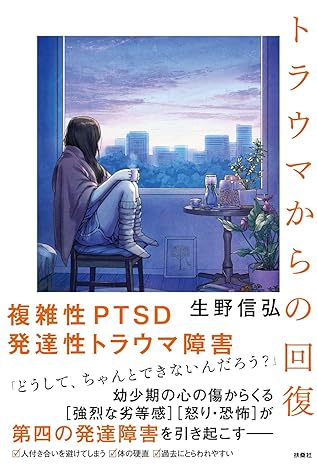

生野 信弘

1988年長崎大学医学部卒業。医学博士。

2001年に内科から精神科に転向後は、過食症の対人関係療法とともに、「複雑性PTSD」などトラウマ疾患を専門に外来診療を行ってきた。『トラウマからの回復』の著者でもある。

過食症の種類

お腹が空いていないのに食べたい。お腹がいっぱいなのに食べるのがやめられない。「時間があると食べてしまう」「嫌なことがあると過食嘔吐してしまう」「毎日のように過食嘔吐を繰り返してしまう」など、過食でお困りの方の訴えは様々です。

過食症とひとまとめに呼ぶことがありますが、それには様々なものがあります。

過食性障害

身体的な空腹感を感じていなくても、お腹が苦しくなるまで食べることをやめられない、あるいは食べ物の量や種類を抑制できずに食べてしまいます。

アメリカ精神医学会の『精神疾患の分類と診断の手引き(DSM-5)』によると、平均して3ヵ月の間に少なくとも週1回は過食が起きていることが診断基準に挙げられています。

それではよくない、あとで後悔するなどと頭では理解していても止めることができないのです。また、どのくらい多く食べているかの自覚があるため、恥ずかしさから1人で食べることが多く、会食が苦手な人も多いようです。過食した後に食事を抜いたりすることはありますが、嘔吐や下剤、極端な運動などの代償行為(過食を埋め合わせる行為)はありません。

嫌な気分や気持ち(何かが足りない感じ、空虚感と表現されることが多い)を紛らわすために短時間で大量の食べ物を早食いします。その後徐々に低覚醒状態になり(シャットダウン)、そのまま寝てしまうこともあります。強い罪責感や自己嫌悪から抑うつ状態となることも少なくありません。

神経性過食症

身体的な空腹感を感じていなくても、食べることをやめられない、あるいは食べ物の量や種類を抑制できずに食べてしまうという点では過食性障害と同様の症状が見られます。

過食性障害との大きな違いは、「代償行為がある」という点と「体型や体重が自己評価に深く影響する」という点です。

神経性過食症は強い情動を麻痺させるために、短時間で大量の食べ物を早食いします。そして、ふと我に返り後悔の気持ちで自己誘発嘔吐や下剤や強迫的な運動を行います。自己誘発嘔吐の後は麻痺を伴ったシャットダウン(解離)状態となります。

※いずれも神経性拒食症の期間に起こるものではなく、3ヶ月以上少なくとも週1回起こるもののことを指します。

食べ過ぎと過食の違い

一見似ているように見えるかもしれませんが、行動を引き起こすこころの状態も行動自体も全く違うものです。

過食は英語でビンジ(binge)、つまりどんちゃん騒ぎと言われるように、食べ物をかきこむように食べることです。アメリカ精神医学会の『精神疾患の分類と診断の手引き(DSM-5)』では、過食エピソードは以下の特徴があるとされています。

(1) 他とははっきり区別される時間帯に(例:任意の2時間の間に)、ほとんどの人が同様の状況で同様の時間内に食べる量よりも明らかに多い食物を食べる。

(2) そのエピソードの間は、食べることを抑制できないという感覚(例:食べるのをやめることができない、または、食べる物の種類や)量を抑制できないという感覚。

たとえば1時間前に夕食を済ませたのに、また5人分のお弁当を脇目も振らずに一心不乱にかきこみ、まるで何かに取りつかれたように食べ物を詰め込んでいる。過食とは、プチ解離をともなう早食い・大食い・止められない、そんなふうにイメージしていただくといいかもしれません。

過食は空腹がきっかけで起こるものではない

食べ過ぎは空腹状態からスタートしますが、過食は感情に対処するために起こるものであり、空腹かどうかは関係ありません。

衝動的あるいは強迫的に食べる

食べ物が美味しくてついつい食べ過ぎてしまうというのは食べ過ぎですが、過食の場合は食べ始めに美味しいと感じることはあっても、その気持ちが継続して食べ続けるのではありません。衝動的あるいは強迫的な状態で食べ続けます。

過食の場合は苦しくてもやめられません。

頭ではわかっていても理性で止められません。意思や根性で何とかすることができるものではないのです。

過食をしたことに対する強い罪悪感や落ち込みを引き起こす。

特に過食性障害は特にこの傾向が強く、強い罪悪感から抑うつ状態となりセロトニン不足により、ますます食べたい気持ちが強まり過食を繰り返します。抑うつ状態にならない場合は、自暴自棄で過食をすることで体重増加が止まらないということもあります。

神経性過食症は罪悪感や落ち込みはありますが、代償行為により一時的に緩和することができるため、過食を繰り返しやすくなります。

経済的に苦しくなったり、日常生活がままならなくなる

過食にかかる費用を賄うために借金をすることもあります。過食に時間をとられて仕事や約束の時間に遅れたり、家事や学業がおろそかになるなど日常生活に支障が出てしまうこともあります。

過食症と間違えられやすい症状

排出性障害

DSM-5で「他の特定される食行動障害または摂食障害」に分類されます。

体重や体型をコントロールするために習慣的に排出行動を行うというものです。

飢餓状態を引き起こしやすいため、飢餓による過食が起こり神経性過食症のような状態に見えることもあります。また、基本的に食事制限を行っている場合は、普段以上の食事を摂ったことを過食と思っていることも多く(主観的過食)、本人の訴えだけでは過食性障害と診断されてしまうこともあるようです。

さらに、排出行動には、いわゆる過食の症状はなく、少量あるいは通常の食事でも自己誘発嘔吐を繰り返すこと、緩下剤や下剤あるいはその他の薬剤の乱用などが含まれますが、下剤や利尿剤などの薬剤依存は、自己誘発嘔吐と異なり物質関連障害あるいはギャンブル障害など非物質関連障害のような病的な執着にともなう行動制御不全と考えられますので、食行動障害または摂食障害とは別と考えられています。

だらだら食い(grazing)

少量の食べ物を休みなく食べるという行為です。食べる速度は速くなく、途中で止めることはできるという点で、過食症性障害や神経性過食症とはちがう症状ですが、罪悪感や抑うつ気分を伴うことも多く、絶食や嘔吐などの代償行為を行うこともあります。

嫌な気分や気持ち(何かが足りない感じ、空虚感と表現されることが多い)を紛らわすために食べるという点が過食性障害と共通しています。

代償行為がある場合は排出性障害とだらだら食いの合併であり、神経性過食症と似て見えるため注意が必要です。

過食症と併存しやすい精神疾患や合併症

過食症と相互に影響しあう併存症と過食症の結果生じやすい合併症について見ていきましょう。

うつ状態

過食後は無気力(シャットダウン)状態が引き起こされますし、過食に対する罪悪感から抑うつ状態も生じやすいため、抑うつ状態が起こることは少なくありません。

通常のうつ病ですと食欲が低下しますが、過食に伴う抑うつ状態はセロトニン不足を補おうと食べたい気持ちが強まってしまいます。

抑うつ状態に抗うつ薬を使用するとさらに食欲が増えてしまい、過食が悪化することがあるため注意が必要です。日本摂食障害学会監修『摂食障害治療ガイドライン』では、うつ状態が先行していることが明らかな場合のみに抗うつ薬による治療を行うとされています。

不安障害

社交不安障害や全般性不安障害、強迫性障害、広場恐怖などの不安障害の併存が認められることも少なくありません。

不安が強いほどその不安を解消したり、回避するために過食症状が強まることが考えられます。過食症状が強まると、過食による体重増加や外見の変化に対して過敏になり不安や強迫の症状も強まることもあります。

不安障害の場合も抗うつ薬での治療が行われることがあるため、そのことによる過食の悪化に注意が必要です。

アルコール依存症

摂食障害は本来アルコール依存症のような物質依存ではなく行動依存です。ところが、感情を麻痺させるという点では似ています。そのため合併する場合も少なくありません。

20代のアルコール依存症は30代以上の年代と比べるとそれほど多くありませんが、20代女性のアルコール依存症のうち摂食障害を合併している方は7割とも言われています。

水分多くを飲むことで嘔吐しやすいという理由で、過食とともにお酒を飲む方もいらっしゃいます。過食しないようにするためにお酒を飲むという方もいらっしゃいます。

このような場合は、アルコール依存症と診断される状態でないかもしれませんが、飲酒することで抑制が外れるため、結果的に過食衝動が強まってしまいます。

生活習慣病

過食がコントロールできない状態、とくに過食性障害だけでなく、夜間摂食症候群あるいは睡眠時随伴症(睡眠‐覚醒以降障害)を含む睡眠関連食行動障害などでは、脂質異常症や糖尿病を発症することもあります。

胃腸障害・肝障害

特に代償行為を伴わない過食性障害では胃腸炎や逆流性食道炎、非アルコール性脂肪性肝疾患などが合併することも少なくありません。胃腸の不快感を紛らわすためにさらに過食や自己誘発嘔吐を行うこともあります。

マロリーワイス症候群

食道と胃の境目あたりの粘膜が割けて出血してしまう病気です。神経性過食症や排出性障害などで激しい嘔吐を繰り返すことで起こることがあります。

過食症の原因

気質や性格の傾向

過食症の方には、心配性(回避傾向)、強迫性(こだわりの強さ)、衝動性(待つのが苦手、突発的に行動する)が高いという傾向が良く見られます。

食事制限や運動などによる低体重や低栄養状態によりこの傾向がさらに強まります。

他にも、人に頼ることが苦手だったり、ストレスへの対処法が少なく、一人で抱え込みやすい方。自分より他者の気持ちを優先する傾向が強い方。完璧主義だったり責任感が強いという傾向も良く見られます。

感情を調節する能力がうまく育っていない

養育者との間で生じた傷つき体験は情動的苦痛を引き起こし、さらに苦痛を調整する能力が育ちにくくなると言われています。こうした傷つき体験が影響して自分の感情とうまく向き合うことが苦手になっていらっしゃる方が多いようです。

「複雑性PTSD」や「発達性トラウマ障害」と診断される方、あるいはアタッチメント‐トラウマ・コンプレックス(ATC)と考えられる人に、過食症状が見られることが多いというのもこのことが影響していると言えます。

生命の危機であるトラウマ未満の刺激でも、傷、つまり「小文字のトラウマ」を負うことになるリスク(易トラウマ性)を持つ子どもたちが、傷(刺激)を受け続けることで、安心感を得る自身や他者への信頼感が育たず、アタッチメント行動の発達がますます阻害され、アタッチメントの問題とトラウマは影響し合って悪循環となり、「安全ではない自己と他者への不信」、つまり非認知能力の障害が目立つようになってきます。これを【アタッチメント問題(形成不全)‐トラウマ複合(ATC)】と名付けられています。

【アタッチメント‐トラウマ・コンプレックス(ATC)】では「安全ではない自己と他者への不信」による「否定的自己概念」と「他者との関係の障害」によって、トラウマ(アタッチメントの傷)に伴う「感情調節不全」と、自己感の発達に大きな障害(自己認識を統一することができない「自己組織化の障害」)がもたらされてしまいます。

社会的要因

痩せていることや外見に価値を置く社会環境や、職場や家族との人間関係のストレスなどの響も過食症の発症に関係していると言えます。

しかしこれらの傾向があるからといって、必ずしも過食症を発症するわけではありません。

様々な要因が重なり合い、絡み合って過食症が発症するのです。

過食症との向き合い方

過食症の心理療法

以下の心理療法が用いられます。

・認知行動療法(CBT-E)

食行動の問題を持続させている考えや行動に焦点を当てる治療法です。心理教育、症状のモニタリング、生活の規則化などを行い、食行動を維持させている認知や行動の変容を目指します。

・対人関係療法

過食の症状を維持している対人関係に注目し、生きづらさにつながっている対人関係やそのパターンに変化を起こすことで症状の愛着改善を目指します。

・弁証法的行動療法

自分自身の認知や行動の変容と、自分自身を受容することの両立を目指し、感情調整や衝動コントロールなどのトレーニングを組み合わせた療法です。

過食をやめたい人の心のもちよう

過食の症状がある方々は、感情との向き合い方が苦手と感じていらっしゃいます。

感情を感じてしまったら、打ちのめされてしまうと思っているかもしれません。

孤独や寂しさは自分の弱さを認めることになると思っているかもしれません。

嫌だと拒否したり、怒りの感情があることを認めてしてしまうと物や人を傷つけてしまうのではないか、そのために自分が傷つくことになるのではないかと思っているかもしれません。

過食症で苦しむ方々は、自分より他人の気持ちを優先してしまう方が多いですが、そのようにして、自分の感情を抑え込み、自分の気持ちを隠し、自分のこころを守っているのです。

でも、抑え込まれた感情は何らかのきっかけで、何らかの形をとって表に出てきます。そのような、あふれ出てきそうな感情以前の情動をなだめ、感じないようにするために、過食が役に立っているのです。

今はまだ急に自分の気持ちを優先しようとしても怖くて変えられないという方がほとんどだと思います。それに、変えようとしてもそもそも自分のどんな気持ちを優先すればいいかもはっきりしないという方も少なくないでしょう。

まずは、小さなことから少しずつ取り組んでいくことが大切です。

自分の心と身体に耳を傾ける

蓋をしないとは自分の気持ちを表現するという意味でありません。もちろん表現できればそれに越したことはないですが、表現できればそれでいいかというとそういうわけでもありません。表現した気持ちが、本当の自分の想いでなければ、せっかく表現できても何かスッキリしないとか、逆に後悔してしまうこともあるでしょう。

ですから、まずは自分の心と身体に耳を傾けることから始めましょう。

大したことじゃないと気にしないでいたけれど、本当は友達に言われた言葉で傷ついて怒りを感じていることに気づくかもしれません。

仕事が忙しい日々が続いていて充実していると思っていても、友達や家族とゆっくり過ごす時間が持てず実は孤独(寂しさ)や虚しさが隠れていたことに気づくかもしれません。

こうした感情に気づいていくことで、自分を大切にする行動を選べるようになっていきます。

「心」と「身体」をいたわる

過食症の方は、気が付くと、自分より他人を優先してしまったり、自分したいことよりも正しい行動(こうあるべき)を選びがちです。もしできそうなら自分のこころとからだが少しでも楽になることや喜ぶことを意識してみましょう。ほんのちょっとしたことでいいのです。

例えば、好きな香りのアロマを焚いてみるとか、花を飾ってみてもいいかもしれません。

昔感動した心に残っている本を読み返すとかもいいかもしれません。

「今日は疲れているから洗濯は明日にしよう」とかでもいいのです。

あるいは、ただ「悲しかったね」とか「つらかったね」とわかってあげるだけでもいいのです。

中には、楽になることに抵抗がある方もいらっしゃると思います。楽になるということが身体レベルではよくわからない方もいらっしゃるでしょう。そんな方は無理をせず、「今はそういう状態なんだ」と理解してあげるだけでいいのです。

過食したくなった気持ちに寄り添う

過食したことに対する罪悪感でますますつらくなって、過食を繰り返してしまうことは説明済みですが、この罪悪感を手放すことは難しく感じる方がほとんどです。

罪悪感を手放してしまったら、もっと過食をしてしまうのではないかという思いはよく耳にします。過食が悪者になってしまっているのです。

過食は、まだ感じることが難しい何らかの感情をダイレクトに感じることから守ってくれています。それなのに、悪者扱いするのはちょっとかわいそうな感じがしませんか?

過食したくなったことにはそれだけの事情があるということを理解して、まずは過食することで自分を守ろうとしたことを理解し、労ってあげましょう。

家族の支援も必要

過食症の症状と向き合うご本人を支えることに難しさを感じているご家族は多くいらっしゃると思います。

助けを求めることが苦手という過食症の方の傾向は、相手に悪くて助けてと言えない、拒絶が怖くて言い出せないということもありますが、そもそも何をどう助けてもらいたいのかうまく整理できない、あるいは整理することに時間がかかるということもあります。

時には、自分の気持ちを整理できないつらさや、わかってもらえないつらさから感情的になってしまうこともあるかもしれません。そんな時はご家族も辛い気持ちになってしまうことでしょう。でも、ご本人のペースで自分と向き合っています。そのことを理解して、見守り寄り添う姿勢がとても大切です。そのような姿勢が、思春期の場合は特にご本人が自分と向き合う見本にもなります。

そして、何か行動を起こせたり、具体的なサポートを求められたら、それはご本人がすごく頑張ったということですから、そのこと自体を認めてあげられると良いのだと思います。

過食を克服した人の体験談

① 40代女性「自分と向き合うことができるようになった」

- 摂食障害をきっかけに家族との関係も悪化

- カウンセリングを通して、過食嘔吐のルーティンから抜け出せるように

②20代女性「自分の心と体を取り戻す」

- 10年ほどの間、心療内科通いましたが、なかなか改善せず

- 心の声に耳を傾けられるようになった

一人で解決できない場合は相談を

過食症の方々は、何らかの傷つき体験を通じて自身の心を守るために過食という方法を身に付けてこられました。ご自身を守ってきた方法を手放すことはとても怖いことだと思います。治したい気持ちの一方で、治ることが怖いという相反する気持ちを抱えることが多いのは、この方法を手放したあと、安心安全に生きていくことができると思えないからです。

ただこれは過食からの回復だけでなく、何らかの変化を起こすときには誰にでも見られることです。新たな目標のために、今までのやり方を変えるのはどんな人にとっても不安が伴うものなのです。

そんなあいまいな気持ちをも認めて、少しずつ変化していけばいいのです。

その途中どうしても前に進めなくなったり、どの方向に進んでいいかわからなくなった時は、医療機関やカウンセラーなどに相談しましょう。その行動そのものが、あなたのこころとからだを大切にしたという体験にもなります。

回復された方・変化を実感された方

実際の体験談を読む

体験カウンセリング

(オンライン)